Plan zur Entwicklung von überörtlichen Maßnahmen

Das Projekt „Plan zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für den Landkreis Ahrweiler und das Ahreinzugsgebiet unter Berücksichtigung der örtlichen Vorsorgekonzepte“ (im Folgenden „überörtlicher Maßnahmenplan“ (üMP) genannt) beschäftigt sich mit konkreten Maßnahmen, die extreme Wassermengen bei großen Starkregen- und Hochwasserereignissen zurückhalten und damit mehrere Städte und Gemeinden übergreifend schützen können.

Untersucht wurden sowohl technische Lösungen wie z. B. Rückhaltebecken als auch natürliche Ansätze, etwa die Schaffung zusätzlicher Retentionsflächen oder der Regenrückhalt in Forst und Landwirtschaft. Dabei wurden verschiedene Regenereignisse und deren Auswirkungen auf die Wasserabflüsse genau analysiert, um die effektivsten Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Der überörtliche Maßnahmenplan umfasst den gesamten Kreis Ahrweiler und berücksichtigt dabei die Ahr, ihre Zuflüsse sowie andere Gewässer wie z.B. den Brohlbach. Zusätzlich wurde das Einzugsgebiet der Ahr auch über die Grenzen des Kreises hinaus betrachtet. Dazu wurden die Untersuchungen auf die benachbarten Landkreise und Kommunen des Ahreinzugsgebiets ausgedehnt. Bestehende Konzepte der Kommunen wurden ebenfalls mit einbezogen, um eine umfassende und wirkungsvolle Vorsorge zu gewährleisten.

Was sind die Ziele?

Das Hauptziel besteht darin, herauszufinden, wie große Niederschlags- und Abflussmengen im Einzugsgebiet der Ahr so zurückgehalten werden können, dass die Auswirkungen einer Katastrophe wie im Juli 2021 reduziert werden können. Der überörtliche Maßnahmenplan fasst dazu alle fachlich sinnvollen Vorsorgemaßnahmen zusammen, die über die Grenzen der einzelnen Gemeinden hinauswirken, und hat diese hinsichtlich ihrer Schutzwirkung analysiert und bewertet.

Die konkreten Ziele des überörtlichen Maßnahmenplans sind:

- Festlegen von Zielen und Anforderungen für Maßnahmen mit überregionaler Wirkung (im Sinne des Projektes)

- Identifizieren und Zusammenstellen von Maßnahmen, die besonders für unterliegende Gebiete Hochwasser- und Starkregengefahren verringern

- Detailliertes Ausarbeiten und Beschreiben besonders effektiver Maßnahmen

- Bewerten der Machbarkeit dieser Maßnahmen

- Entwickeln von Vorschlägen zur Umsetzung und Priorisierung der identifizierten Maßnahmen

Wer sind die Projektpartner?

Die Flutkatastrophe 2021 hat deutlich gemacht, dass die bisherigen Hochwasserschutzmaß-nahmen nicht ausgereicht haben, um Schäden zu verhindern. Deshalb einigten sich Landkreis und Kommunen schnell darauf, einen gemeinsamen Maßnahmenplan für das gesamte Ahreinzugsgebiet zu entwickeln.

Am 16.09.2022 wurde daher eine erste Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Ahrweiler, den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Remagen, der Gemeinde Grafschaft sowie den Verbandsgemeinden Adenau, Altenahr, Bad Breisig und Brohltal unterzeichnet, die den Startschuss für die Entwicklung des überörtlichen Maßnahmenplans gab. Am gleichen Tag überreichte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder den Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz, das 90% der Kosten übernimmt und die finanzielle Basis für dieses wichtige Projekt absichert.

Am 07.09.2023 wurde eine weitere Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Euskirchen, der Stadt Bad Münstereifel, der Gemeinde Blankenheim sowie dem Landkreis Vulkaneifel unterzeichnet. Diese erweiterte Partnerschaft ermöglicht die Entwicklung eines kreisübergreifenden und überörtlich wirksamen Maßnahmenplans für das gesamte Einzugsgebiet der Ahr von der Quelle bis zur Mündung.

Durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Kommunen und Landkreise kann die Planung umfassender und effektiver gestaltet werden. Nähere Informationen zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen finden Sie hier.

Wie sah der Planungsprozess aus?

Im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens erhielt die Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH aus Aachen den Auftrag, mit Hilfe von hydrologischen Untersuchungen im Einzugsgebiet der Ahr Maßnahmen zu ermitteln, die den Schaden aus Hochwasserereignissen durch verzögerten Abfluss auf überörtlicher Ebene reduzieren. Sie arbeitet mit dem Ingenieurbüro Berthold Becker aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen.

Ende Juni 2023 fand der Auftakttermin der „Lenkungsgruppe überörtlicher Maßnahmenplan“ statt, an dem Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, der Struktur- und Genehmigungsdirektion SGD Nord, des Landesamts für Umwelt sowie der Ingenieurbüros teilnahmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Die Ingenieurbüros haben anschließend ein erstes Starkregenmodell für das gesamte Plangebiet erstellt und dieses gemeinsam mit den Kommunen erörtert. Mithilfe dieses Modells und des hydrologischen Modells „LARSIM“ berechneten sie Abflussmengen und Wasserstände, um wirksame Maßnahmen für verschiedene Überflutungsszenarien zu identifizieren.

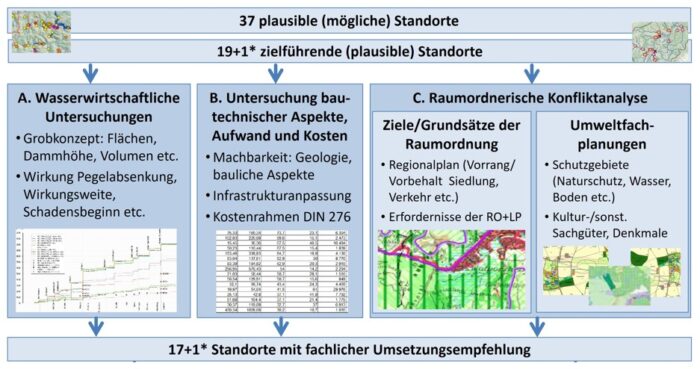

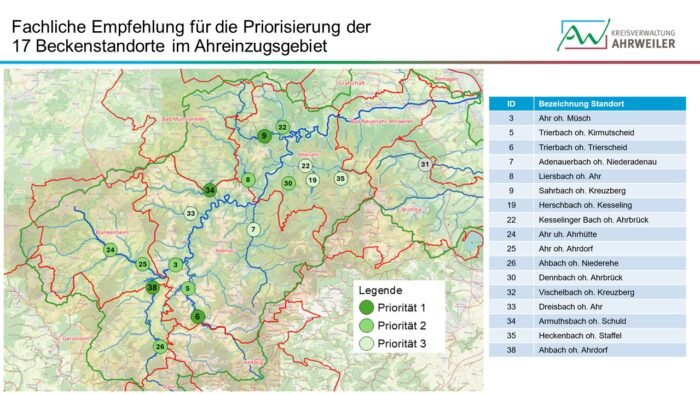

Insgesamt wurden im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Untersuchung 19 zielführende Standorte für große Hochwasserrückhaltebecken im Einzugsgebiet der Ahr und eines im Vinxtbachtal ermittelt. Anschließend wurden diese Standorte im Rahmen einer sogenannten Widerstandsanalyse auf ihre grundsätzliche Machbarkeit untersucht. Dabei wurden bautechnische sowie geologische, raumplanerische und naturschutzfachliche Aspekte betrachtet. Nach dieser Analyse wurden im Ergebnis insgesamt 17 Standorte für große Hochwasserrückhaltebecken im Einzugsgebiet der Ahr und ein Standort am Vinxtbach in der Verbandsgemeinde Brohltal gefunden. Diese Rückhaltebecken könnten den Wasserabfluss im Ahreinzugsgebiet erheblich beeinflussen und die Auswirkungen von Hochwasserereignissen deutlich verringern.

Zudem wurden die örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte (öHSVK), die Maßnahmen aus den Gewässerwiederherstellungskonzepten (GWH) sowie zahlreiche Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern und historische Planungen ausgewertet. So konnten weitere Maßnahmen ermittelt werden, die über ihre lokale Wirkung hinaus zu einem überörtlichen Hochwasserschutz beitragen.

Ebenso gehörte zum Planungsauftrag, die Möglichkeiten des natürlichen Rückhalts in der Fläche zu untersuchen. Es wurde ermittelt, welchen Beitrag flächige Maßnahmen in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft sowie entlang der Gewässer zum großräumigen Hochwasserschutz bei großen und extremen Hochwasserabflüssen leisten können.

Wie wurde die Öffentlichkeit beteiligt?

Anfang Juni 2024 wurden die Zwischenergebnisse des überörtlichen Maßnahmenplans bei zwei Veranstaltungen im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler und in der DüNaLü-Halle in Dümpelfeld der Öffentlichkeit vorgestellt und Anregungen aus der Bevölkerung für die weitere Bearbeitung entgegengenommen. Die Präsentation der Veranstaltung in Ahrweiler finden Sie hier. Die entsprechende Aufzeichnung kann im folgendem Video-Mitschnitt angesehen werden.

Die Ergebnisse des überörtlichen Maßnahmenplans wurden am 31.03.2025 in einer Online-Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert. Die entsprechende Aufzeichnung kann im folgendem Video-Mitschnitt angesehen werden.

Was sind die Ergebnisse des überörtlichen Maßnahmenplans?

Um die Ziele der Hochwasser- und Starkregenvorsorge zu erreichen, sollten drei gleichermaßen wichtige Säulen von Maßnahmen umgesetzt werden:

- Säule 1: Großräumig wirksame Hochwasserrückhaltebecken

- Säule 2: Unterstützende Hochwasserrückhaltemaßnahmen

- Säule 3: Hochwasserrückhalt in der Fläche

In der ersten Säule wurden insgesamt 17 potenzielle Standorte für großräumig wirksame Hochwasserrückhaltebecken im Einzugsgebiet der Ahr und ein Standort am Vinxtbach in der Verbandsgemeinde Brohltal gefunden.

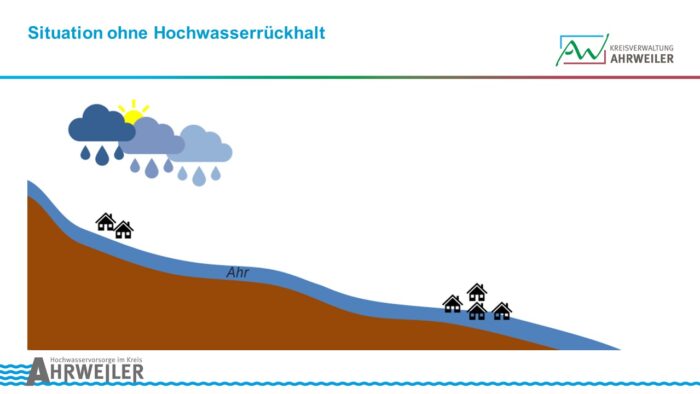

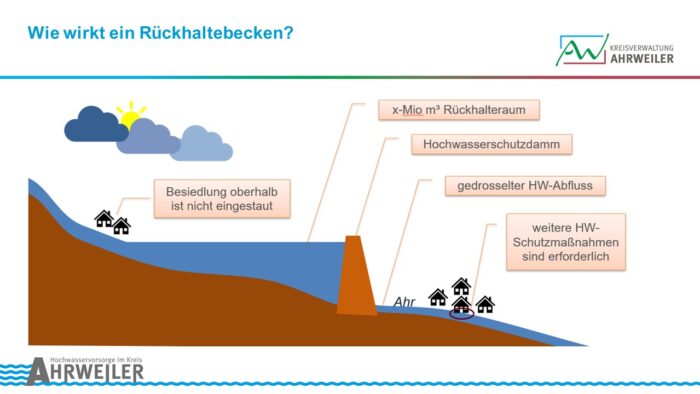

Die folgenden Grafiken zeigen die Wirkungsweise dieser großen Rückhaltebecken.

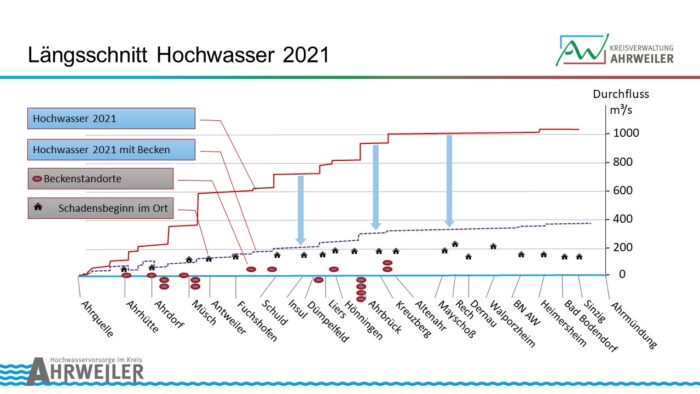

Diese 17 Rückhaltebecken können den Wasserabfluss im Ahreinzugsgebiet erheblich beeinflussen und die Auswirkungen von Hochwasserereignissen deutlich verringern (siehe folgende Grafik).

Unter Berücksichtigung von hydrologischer Effizienz und Umsetzbarkeit wurden die Becken in drei Gruppen eingeteilt, um eine Priorisierung für die weitere Planung und Umsetzung festzulegen. Die folgende Grafik zeigt die Standorte im Kreisgebiet und deren Priorisierung:

Die zweite Säule des überörtlichen Maßnahmenplans sind die unterstützenden

Maßnahmen auf örtlicher Ebene. Sie spielen in ihrer Gesamtheit eine ebenso große Rolle, da sie für den lokalen Hochwasserschutz unabdingbar sind. Insgesamt wurden 216 unterstützende Maßnahmen ermittelt, durch die eine Schutzwirkung, potenziell auch über Ortlagen hinweg, erwartet werden kann.

In der dritten Säule wurde der Einfluss des Wasserrückhalts in der Fläche geprüft. Hierzu wurden landwirtschaftliche Flächen und Weinanbauflächen, forstwirtschaftliche Flächen und Bereiche am Gewässer untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Maßnahmen in der Fläche bei extremen Ereignissen nur bedingt auf den überörtlichen Hochwasserschutz wirken, bei mittleren und kleineren Ereignissen allerdings sehr wohl örtlich durch Retention, Infiltration und Erosionsvermeidung eine signifikante Wirkung zeigen. Zudem stützen sie den Landschaftswasserhaushalt und schwächen die Folgen des Klimawandels wie Dürren und Wasserknappheit ab.

Die detaillierten Ergebnisse des überörtlichen Maßnahmenplans finden Sie hier.

Wie geht es weiter?

Der überörtliche Maßnahmenplan ist eine erste Voruntersuchung, um wirkungsvolle Maßnahmen und deren Standorte zu finden. Vor ihrer Umsetzung müssen die einzelnen Maßnahmen detailliert geplant und genehmigt werden. Es sind vertiefende Untersuchungen und die Prüfung verschiedener Belange (z.B. Naturschutz, Geologie) erforderlich. Zudem werden weitergehende Beteiligungsprozesse durchgeführt, u.a. in Form von öffentlichen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Für den Bau der Rückhaltebecken und die Schaffung von Retentionsflächen müssen außerdem Grundstücke beschafft werden, die oft nicht im Besitz der öffentlichen Hand sind. Eine weitere große Aufgabe wird die Finanzierung der Maßnahmen sein. Für die Umsetzung aller großen Hochwasserrückhaltebecken werden nach jetzigem Kenntnisstand ca. 1,7 Mrd. Euro benötigt.

Um die Umsetzung und den Betrieb insbesondere der großen Hochwasserrückhaltebecken zu bewältigen, wird eine verbindliche Organisationsstruktur benötigt. Daher soll ein Gewässerzweckverbands zur Gewässerunterhaltung und Hochwasservorsorge errichtet werden. Alle kreiseigenen Kommunen haben sich bereits für die Gründung ausgesprochen. Das Land Rheinland-Pfalz hat seine Unterstützung ebenfalls zugesagt und hilft beim Gründungsprozess, etwa bei der Erarbeitung einer Verbandsordnung sowie möglicher Finanzierungsschlüssel.

Parallel zur Errichtung des Gewässerzweckverbands setzen die Kommunen und der Kreis bereits Hochwasservorsorgemaßnahmen aus den bestehenden örtlichen Konzepten (öHSVK) sowie den Gewässerwiederherstellungskonzepten (GWH) um und optimieren so schrittweise den Hochwasserschutz im Ahreinzugsgebiet.

Insgesamt wird die Umsetzung des überörtlichen Maßnahmenplans ein Generationenprojekt, das viel Investition, Zeit und Geduld erfordert. Dafür ist ein enger Schulterschluss von Landkreis, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern erforderlich. Die Solidarität aller Beteiligten ist gefragt, um das gemeinsame Schutzziel zu erreichen.